今やらないともったいない! サンコーエンジニアリングプラスチック株式会社様

今やらないともったいない!

~従業員の力を底上げする脱炭素に向けた取り組み~

サンコーエンジニアリングプラスチック株式会社様

【はじめに】

品質管理を徹底しながら、従業員の発案を取り入れた節電プロジェクトで電気使用量を3割削減。

10年後の会社を見据えて今やれることをすすめているという

サンコーエンジニアリングプラスチック株式会社の春名専務にお話を伺いました。

【お話をして下さった方】

サンコーエンジニアリングプラスチック株式会社様

https://sankouep.jp/

- 専務取締役 春名 健至 様

【取材日】

2024年11月12日(火)

【内容】

サンコーエンジニアリングプラスチック株式会社様は、医療・半導体・自動車等の樹脂製部品の製造を中心に、樹脂材料の切削加工業を主たる業務とされています。

本年(2024年)に創業50周年を迎えられたとのこと。本社屋のエントランスにはお祝いの花が飾ってありました。

エントランスすぐの営業・総務の部屋からは活気あふれる雰囲気が伝わってきます。そんな中での第一印象は女性従業員が多くいらっしゃることでした。この印象が今回のヒアリングのポイントになるということを、この時は思いもしませんでした。

「貴社が脱炭素経営に取組むきっかけを教えてください」

そもそものきっかけは、弊社とお取引のある島津製作所様から、「IoTを活用した廃プラスチック自動回収システム」の協業事業者として選任されたことが始まりです。これは島津製作所様とNTT西日本様が共同で開発したシステムで、回収に係る様々なコスト(エネルギー・時間・資源)を削減できるというものです。

その後、島津製作所様のご提案でサプライチェーンの温室効果ガス排出量削減のために、京都府が実施している省エネ・節電・EMS (※1)診断(窓口:京都知恵産業創造の森)を受けました。

このEMS診断を契機に、社内に私と従業員5名による「節電プロジェクト」を発足し、本格的な節電に着手しました。

弊社はプラスチックを扱う企業として環境に対する取組は必須と考えています。エネルギー消費量削減も含めた環境に対する取組が始まりました。

(※1:EMSはエネルギーマネジメントシステムの略。施設内で使用しているエネルギーの状況を自動で収集し、制御するシステム。)

http://www.kawajyu.jp/special/virtual-tour/

「節電プロジェクト」について詳しく教えてください」

A. まずは、プロジェクトメンバーが声を出しやすいムード作りから始めました。弊社はKES(https://www.keskyoto.org/)を取得しているため、定例で「KES会議」を開催しています。KES会議では担当者を決めて役割を与え、報告をします。また、同時に取組に対する意見を出し合い、具体的な取組につながり、従業員の成功体験を生み出してきました。

例えば、そもそも弊社の毎月の電気使用量はどのくらいなのかという、疑問が出ました。従業員で会社の電気量を知っている者はいないわけです。そこでさっそくプロジェクト始動です。弊社の建屋別の電力使用量と支払い料金を、前年実績と共に、従業員全員に周知しました。

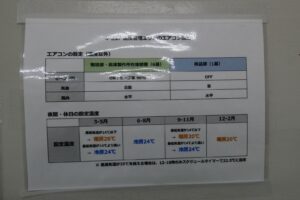

また、別の取組として、弊社はプラスチック製品を扱うため、温度管理は必須で、製造・検査・在庫エリアは通年で23℃±2℃の室温が必要です。ところが空調の設定温度を同じ温度にしていても、外気温が高いか低いかで室温も影響を受けます。外気温の暑い・寒いに合わせた適切な空調の設定温度があるのではないか?

さっそくこの疑問を解決するためにプロジェクト始動です。室内温度と室外温度をエリア毎に24時間を1年間ずっと記録・検証し、季節毎に応じた適切な空調の設定温度を検証してルール化しました。

これらの取組で一番重要だったことは、従業員の提案と検証でした。温度計などの必要な機材も従業員が探し出し、記録も含め従業員がおこなったわけですが、これはトップダウンではなくボトムアップでおこなわれたことに大きな意義があると思っています。

従業員の提案が会社に採用され、また、従業員による「節電プロジェクト」の検証で効果も実感できました。ボトムアップの取組が従業員のモチベーションアップにもつながっていると感じています。

従業員が「自分の勤めている会社では世間に誇れるような取り組みをしている」と感じられるようにしたいと思っています。弊社は部品の製造等が主なため、知名度のある製品などはありません。でも、知人や親族に「どんな会社で働いているの?」と聞かれたときに、「こんなことをしている会社に勤めているんだよ」と思わず話したくなるような、誉れと思えるような会社にしたいと思っています。

「「節電プロジェクト」は次のステップに進んでいると聞いております。是非教えてください」

コロナ禍明けの2022年、節電プロジェクトのメンバーから、「営業活動が活発になってくると、営業車から排出される二酸化炭素が気になる」という話題が提供されました。そこで、今度は「節電」から「脱炭素」へ意識が変化してきました。

この意識にあわせて、京都府「サプライチェーン脱炭素化支援事業」の支援対象企業に応募し、採択されました。節電プロジェクトで電気使用量の計測はおこなっていましたから、今度は二酸化炭素排出量の計測です。計測には二酸化炭素排出量を計測できるソフトウェアを利用しました。

電気使用量は、2018年と2023年の比較で31.1%減、二酸化炭素排出量は、Scpoe1 (※2)で32.4%減、Scope2(※3) は51.1%減となりました。

(※2:Scpoe1……事業者自らによる温室効果ガスの直接排出量)

(※3:Scpoe2……他社から供給された電気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出量)

また、これを契機に中小企業版SBTi(※4) 認証を受け、2024年に認定されました。

2050年カーボンニュートラルを目指して、日々、試行錯誤を繰り返し、実践しているところです。

(※4:Science-based target。2015年にWWF、CDP、世界資源研究所(WRI)、国連グローバル・コンパクトにより設立された共同イニシアティブ。企業が具体的にどれだけの量の温室効果ガスをいつまでに削減しなければいけないのか、科学的知見に基づいて目標を立てられるような、ガイダンスを作成し、科学的知見と整合した目標(SBT: Science-based target)を設定することを支援し、適合していると認められる企業に対しては、SBT認定を与えている。)

「貴社の脱炭素経営の展望をお聞かせください」

持続可能な経営に寄与する脱炭素経営の取組をおこなっていきたいと考えています。

所謂「環境経営」は投資額が大きく、投資回収が難しいと思われますが、弊社は投資に見合うリターンがあったと思います。それは、人材確保と人材育成の成果です。「やってよかった環境経営」と言っても過言ではありません。

省エネのための設備更新にはそれなりの投資が必要で、トップダウンの判断が必要ですが、いずれやらなければならないことです。「今できることは今やらないともったいない」と考えています。

10年後の会社を見据えて決めることが大切だと思っています。弊社は来年4月から第1工場に新しい製造設備を導入し、建屋の改修も予定しています。投資をすることで、新しい設備を扱える人材も育てることができます。

うれしいことに、節電プロジェクトや脱炭素の取組を経て、若い従業員に「会社をよくしよう」という意識が拡がりつつあります。

脱炭素経営の取組により従業員の意識に変化がおこり、やればできるという成功体験が、脱炭素だけでなく社内の他の取組にも反映されてきています。

例えば、弊社の休憩室には福利厚生のため、コーヒーサーバーを導入しています。ただし、無償ではなく1杯50円です。この50円が半年や1年でけっこう貯まる訳ですが、このコーヒー代を従業員のために活用できないかという意見が出ました。

そこで全従業員にコーヒー代の使いみちについてアンケート調査をおこなったところ、回答の90%が「フードバンクへの寄付」を選択したのです。はずかしながら、従業員がこの選択をおこなうことを想定していなかったので、驚きと共にとても嬉しく感じました。

会社で「良いこと」に取組むと、その意識が派生し、様々な「良いこと」につながっていくことを実感していますし、従業員の会社に対する思いが上向きになりつつあることを実感しています。

近年、女性従業員数が増えたことも、多様な意見を反映することができる要因であると考えています。従業員数134名のうち、総務、技術、営業、パートさん含めると弊社の従業員に占める女性の割合は45%です。節電プロジェクトでも女性従業員が活躍してくれています。会社の雰囲気の変化が女性も男性も働きやすい環境を整えていっているのかなと考えています。

そういえば、最近、取引先の方が来社されると「サンコーさん、最近、御社の雰囲気よくなりましたね」とお褒めいただくこともありますね。

弊社の脱炭素への取組は始まったばかりです。会社の組織的にはKES会議、節電プロジェクト、脱炭素プロジェクトと、その都度チームを組成していましたが、今は、これらを効率的かつ総合的に企画推進する環境企画室の立ち上げを準備しています。

社用車のEV転換や太陽光発電の導入、更なる節電・・・。やるべきことはたくさんあります。それも、若い従業員が考え、工夫をしてくれるものと思います。

まだまだ挑戦はつづきます。

【おわりに】取材を終えて

サンコーエンジニアリングプラスチック株式会社春名専務様はとても楽しそうにお話をされていたのが印象的でした。製造業の現場なのですが、工場内は整理整頓が行き届き、社屋もとてもきれいでした。従業員のみなさんも「こんにちは」と柔らかい挨拶をしていただきました。

節電プロジェクトのメンバーの方にもお話をお聞きすることができました。突然のことでしたが、詳しく、的確な回答をしていただきました。これは、ご自身に取組に対する自信とやりがいを感じていらっしゃるからに違いありません。

これからのサンコーエンジニアリングプラスチック株式会社様の取組の進展に注目です。

(以上)